Médica tetraplégica conta sua história

Daniela Bortman ficou tetraplégica em um acidente de carro aos 23 e, após longo tempo de reabilitação, retornou à faculdade e se formou médica.

Sou a filha do meio de três irmãos. Meu pai é neurocirurgião e minha mãe, dentista. Sempre quis ser médica. Amava o ambiente da clínica da família e desde pequena acompanhava meu pai nas visitas a pacientes. Então, aos 20 anos, me mudei de São Paulo para Taubaté, interior do estado, para iniciar os estudos na Faculdade de Medicina. Fui morar em uma república com duas amigas, e nosso apartamento logo virou ponto de encontro. Sempre ativa, era boa aluna e não perdia uma farra. Também fazia parte da atlética e jogava handball pela universidade. Estava no auge de uma vida privilegiada, vivendo fora da casa dos pais, sem responsabilidade de ganhar dinheiro, sendo bancada apenas para estudar. Até que em abril de 2006 tudo mudou.

Era o final de bimestre e havíamos feito a prova mais difícil. Eu e minhas companheiras de república estávamos podres de cansaço. A poucas quadras de casa, acontecia uma cervejada para comemorar o fim dos exames. Resolvi ir. Na saída, amigos me chamaram para um lanche. Por estarmos em dois carros, combinamos de deixar um dos veículos em meu prédio. Segui com um deles. Por algum motivo, que até hoje desconheço, deixei de colocar o cinto de segurança. Nunca fazia isso, nem para andar pequenas distâncias. E, no cruzamento que ligava os dois quarteirões entre meu apartamento e o local da festa, um calouro que havia saído bêbado em altíssima velocidade no farol vermelho atingiu o carro em que eu estava. O choque lateral me pegou, quebrei o pescoço e por dois centímetros não morri na hora. A lesão medular em razão da fratura me fez perder os movimentos imediatamente. Fui levada para o melhor hospital da cidade e, dada a gravidade, alguns professores meus foram acionados. Em seguida ligaram para meus pais. Foi meu pai quem atendeu. Ironicamente, oito meses antes do acidente, havia o acompanhado em uma cirurgia como a que eu precisaria fazer. Então ele soube na hora que eu tinha que ser removida com máxima urgência para um local com melhor infraestrutura.

Justamente naquela semana, o carro dele estava na oficina. Aflito para conseguir um helicóptero, desceu em busca de um táxi. Sem encontrar ninguém, passou a correr pelo bairro na esperança de achar quem o levasse ao hangar do Campo de Marte, a cerca de 15 km de casa, o que nunca aconteceu. Foi literalmente correndo desesperado por São Paulo, no meio da madrugada, que ele chegou lá e agilizou tudo. Fui removida na manhã seguinte. Em estado gravíssimo, me entubaram e me colocaram em coma induzido. Uma semana mais tarde, já sem os tubos, mas com a capacidade respiratória ainda comprometida, fiz uma traqueostomia para seguir os tratamentos acordada. É a partir deste momento que me lembro das primeiras visitas de meu irmão e minha irmã na UTI. Eles, que nunca se sentiram à vontade em hospitais, faziam o possível para me animar. A esta altura, embora percebesse o cenário e soubesse que estava tetraplégica, não tinha absorvido a ideia. Porque na hora da batida, lembro de não respirar direito. Mas sentia meus braços e pernas, enviava comandos. Só não realizava que meus músculos não me obedeciam.

Fiquei três meses internada. Os amigos prepararam um mural para enfeitar meu quarto e era tanta gente para os poucos minutos de visita que alguns nem passavam da sala de espera. Tudo o que eu queria era sair logo para iniciar as fisioterapias e voltar a andar. Chegar em casa foi um novo baque para toda a família. Sem a ajuda do homecare, que veio um pouco depois, não sabíamos nem como me sentar sem que eu desmaiasse. Para mim, houve ainda o choque psicológico. Sentia raiva de tudo. Os amigos continuavam indo em casa, mas sempre de passagem, como se eu ainda fosse uma doente em recuperação. Tanto que a primeira vez que senti a exclusão na pele foi em um fim de tarde, quando a sala do meu apartamento estava cheia, mas eu me sentia mais solitária que nunca. Me refugiei em meu quarto e lá fiquei. Ninguém notou.

Com o passar do tempo, me dei conta de que os tratamentos e fisioterapias não resultariam no que eu esperava e me deprimia cada vez mais. Por isso, cinco meses após me acidentar, chamei meu pai e disse que não conseguia mais. Não era drama, simplesmente não suportava continuar tentando. E pedi que, como médico, me ajudasse a dar um fim naquela vida que eu não conseguiria viver. Olhando bem fundo nos meus olhos, ele pediu que tentássemos mais um pouco: “Se não conseguirmos, vamos eu e você”. Me emociono até hoje ao lembrar dessas palavras. Ao escutá-las, decidi parar de querer morrer.

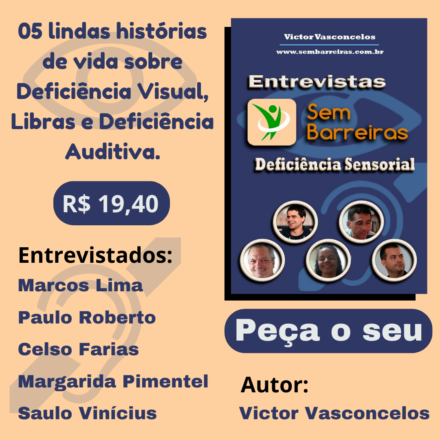

SEM BARREIRAS LANÇOU A CAMPANHA SÓCIO CIDADÃO. COM UMA DOAÇÃO MENSAL DE R$ 20, VOCÊ NOS AJUDA A FAZER CRESCER NOSSO TRABALHO.

TORNE-SE UM SÓCIO CIDADÃO. ACESSE https://www.catarse.me/sociocidadao

Me mudei então para Brasília junto com uma funcionária da família para uma temporada no hospital Sarah Kubitscheck, centro internacional de neuroreabilitação e neurociências, conhecido por ser referência no atendimento a vítimas de politraumatismos. Foram mais quatro meses de tratamento integral e de aprendizado sobre como seria a vida em uma cadeira de rodas. Seguindo com os esforços para me proporcionar uma vida inclusiva e para fazer com que eu retomasse minha autonomia dentro das possibilidades, em dezembro daquele ano, meu pai propôs que eu voltasse para a faculdade. Achei uma loucura – sentimento compartilhado por minha mãe e irmãos. Mas ele insistiu que aquele era meu sonho e a minha cabeça estava boa, no resto daríamos um jeito. A universidade não facilitou por entender que eu não poderia ser médica na minha condição e muitos professores foram contra. Então entramos na justiça e, em fevereiro do ano seguinte ao acidente, voltei a frequentar as aulas. Estava vivendo na mesma república, com as mesmas amigas, que tinham preservado meu quarto intacto para o dia em que eu pudesse voltar. Cheguei lá com uma cabeça completamente descolada da realidade do meu corpo. Queria dançar nas festas e sofria.

No quinto ano, fui à festa realizada pela turma com quem comecei a estudar. Neste dia conheci o Otávio, amigo de um colega, que morava em Taubaté. Quando se aproximou, achei que estivesse interessado na amiga que estava comigo. Acabou que passamos a noite toda conversando e ficamos. Ele me levou para casa e tudo naquela noite foi mágico. Até o jeito dele me colocar no carro – coisa que nunca deixava ninguém fazer sozinho, ainda mais alguém que desconhecia as formas de me pegar – fez parecer que nos conhecíamos há anos. Seguimos apaixonados e, depois de uns dias, ele me pediu em namoro. Eu disse não. Tínhamos a mesma idade, ele era um gato, eu vivia com uma funcionária dormindo no meu quarto… não fazia sentido. Mas Otávio me disse que nunca enxergou uma cadeira de rodas, mas a mulher por quem ele tinha se apaixonado de cara. Quando começamos a sair, pensava o quanto ele não ia sentir falta de um abraço ‘comum’, imagina de sexo ‘comum’! Na prática nada disso fez a menor diferença. Nunca mais nos largamos. E tenho uma vida sexual normal. Fica difícil dizer se sinto o que sinto por causa da alteração de sensibilidade ou se os motivos são nossa química, nossa parceria e nosso amor.

Daniela e o marido Otávio Moura se conheceram na universidade e moram juntos há 10 anos.

Quando me formei em 2010, quis voltar para São Paulo, onde faria uma especialização em medicina do trabalho, e ele veio comigo. Logo arrumei emprego em uma grande companhia de call center. Fui promovida até chegar a gestora da área de segurança. E hoje trabalho em uma multinacional alemã. Em todo esse caminho, Otávio esteve comigo, num relacionamento lindo que, como qualquer outro, teve fases, mas nunca por minha condição. Como sempre foi tudo tão bom e natural, nem chegamos a nos casar formalmente. Até que há cerca de dois anos, fizemos uma viagem com meu irmão, cunhada e sobrinha para Barcelona. Num dia lindo de sol, estávamos no famoso bairro gótico, visitando a feira de antiguidades, que fica quase em frente à maravilhosa Catedral Gótica. Otávio sumiu, como costuma fazer em viagens para filmar lugares, fotografar. De repente apareceu na minha frente e, sem dizer uma palavra, se ajoelhou. Ao som dos violinos que músicos de rua tocavam nas escadarias da catedral, me pediu em casamento.

Não foi de imediato que decidimos uma celebração em moldes mais formais. Neste ano completamos uma década juntos e queríamos comemorar. Ao longo dos preparativos, uma nova surpresa desagradável jogou na minha cara o quanto ainda estamos longe de ser uma sociedade inclusiva. Para ser noiva, eu precisava de um vestido. E, claro, queria algo especial, o que não parecia difícil vivendo em São Paulo, onde existem tantos ateliês. Recebi uma lista de nossa cerimonialista e comecei a ligar para alguns deles. Ninguém quis me atender. As justificativas eram variadas, mas sempre vinham a partir do momento em que eu explicava ser cadeirante. Resolvi fazer uma última tentativa incentivada pela cerimonialista. E cheguei à estilista Emannuelle Junqueira, que não somente aceitou, como preparou uma superestrutura para me receber e criar o vestido com que me casarei em novembro. Sei que ela nunca fez um modelo para uma noiva como eu. Mas se dispôs a tentar, a aprender junto.

Percebo em nossa sociedade um profundo desconhecimento de quais são as necessidades de alguém cadeirante. E, mais além, uma falta de interesse em saber. Um dos ateliês para onde liguei me disse que não me receberia por não ter banheiro adaptado, sem ao menos questionar se eu preciso disso. Eu nem uso banheiro! Por fim, é preciso olhar de verdade para o lado. Porque as pessoas olham, mas muitas vezes não enxergam a diferença, o fato de inclusão ser realmente um assunto urgente. Hoje tenho absoluta certeza de que uma sociedade mais inclusiva só não será possível se continuarmos seguindo essa nossa cultura de que quem é diferente não cabe em todas as situações. Precisa haver disposição para as questões simples e também para as necessidades mais profundas. É um exercício que fiz e faço comigo mesma quando me pergunto o que mudou em mim, daquela pessoa que queria morrer para a que está se casando este ano. Penso que mudou a forma de enxergar as coisas e a certeza de que é possível, de que esta sociedade e este mundo podem sim ser para todos.

* Depoimento de Daniela Bortman a Lia Rizzo, do site Marie Claire

Sem nenhum comentário